育休復帰支援プランについて

厚生労働省の事業である「仕事と家庭の両立支援」

この度、その両立支援プランナーに選定されました。

大切な従業員を守るためには何をするべきでしょうか。

難しいと感じることはありません。順を追って解説していきます。

目次

企業が仕事と育児の両立支援に取り組む意義

皆様もご存じだと思いますが、日本は世界に類をみないスピードで少子高齢化が進展しています。

それに伴い労働人口も減少の一途をたどっています。

これにより個々の企業にとっても人手不足の問題がますます深刻になってきます。

まだ育児に関しては女性に負担が偏りがちです。

自分のキャリアと育児、天秤にかけてどちらかを選ぶのではなく両方をバランス良く進めて行くには

周りのサポートも必要です。

法改正と企業の義務

令和6年5月、男女ともに仕事と育児を両立できるよう制度の拡充を内容とする「育児・介護休業法」および「次世代育成支援対策推進法」の改正が行われました。

次世代育成支援対策推進法では従業員数101人以上の企業には一般事業主行動計画の策定・公表等が義務づけられました。

一般事業主行動計画とは?

事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、①計画期間②目標③目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定するものです。

一般事業主行動計画の策定・届出等について

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisi/index.html

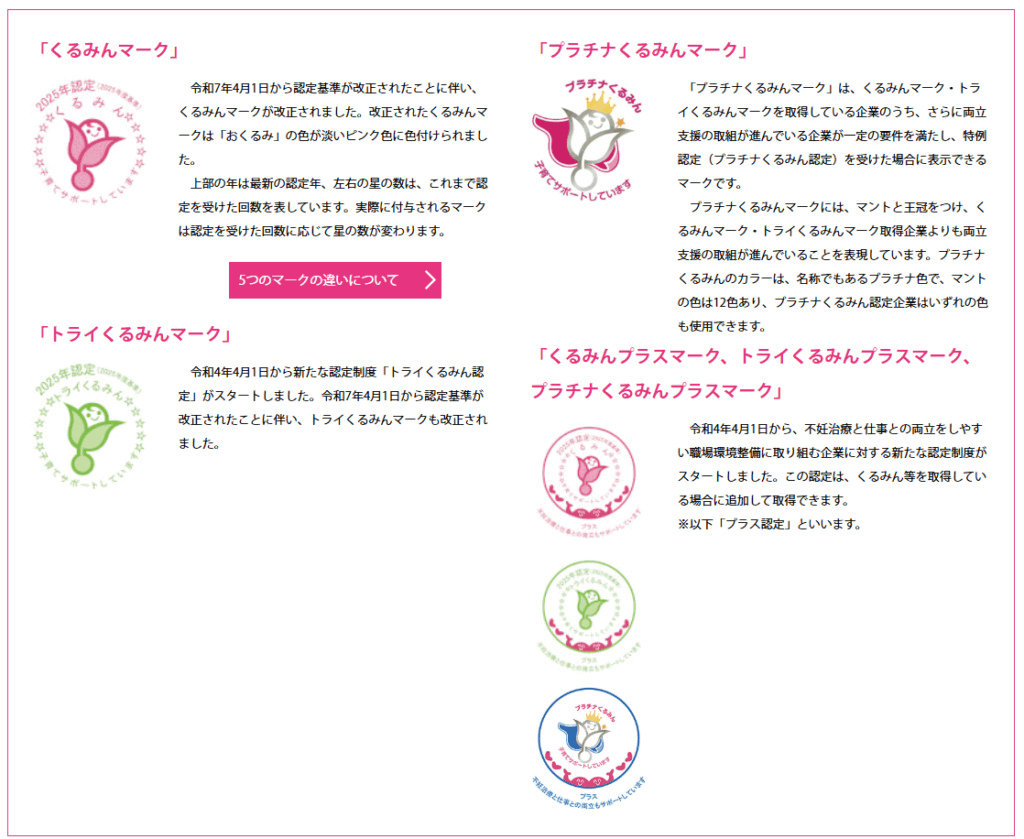

一定の基準を満たした企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができ、自社が子育てサポート企業であることをPRできる仕組みが設けられています。

その認定とは?

「くるみん認定」といいます。「くるみん」には赤ちゃんが包まれるおくるみと職場ぐるみ・社会ぐるみで子育てに取り組もうという意味が込められています。

(出典)両立支援の広場 https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

それぞれのマークに基準があり、例えば「男性育休取得率」では

・トライくるみん…7%

・くるみん…10%

・プラチナくるみん…30%となっています。

このマークは自由に従業員の採用やHP、名刺などに活用できます。

育休復帰支援プランの目的と効果

制度対象者が出た際に職場のマネジメントの見直しと支援計画の策定を行いましょう。

このプランを策定すると、

・制度対象者は安心して育休・復職できる

・職場も円滑に対応でき、業務効率が改善

・組織全体の生産性向上が期待できる

という効果があります。

職場のマネジメントが改善されることは、職場全体の業務の効率化および生産性の向上に繋がる可能性

があります。

課題別に10のモデルプランが用意されています。

これらのモデルプランを組み合わせることもできます。

例)

・男性の専門職が産後パパ育休を取得。代替要員の確保が難しく、育休中の業務のカバーを周囲の

従業員で行うケース ⇒ モデルプラン A,I,J

・シフト勤務の有期雇用労働者が育児休業を取得。作業手順の変更が多く、育休前から復帰後を通

じて対応が必要なケース ⇒ モデルプラン B,E,G

(出典)育休復帰支援プラン策定のご案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

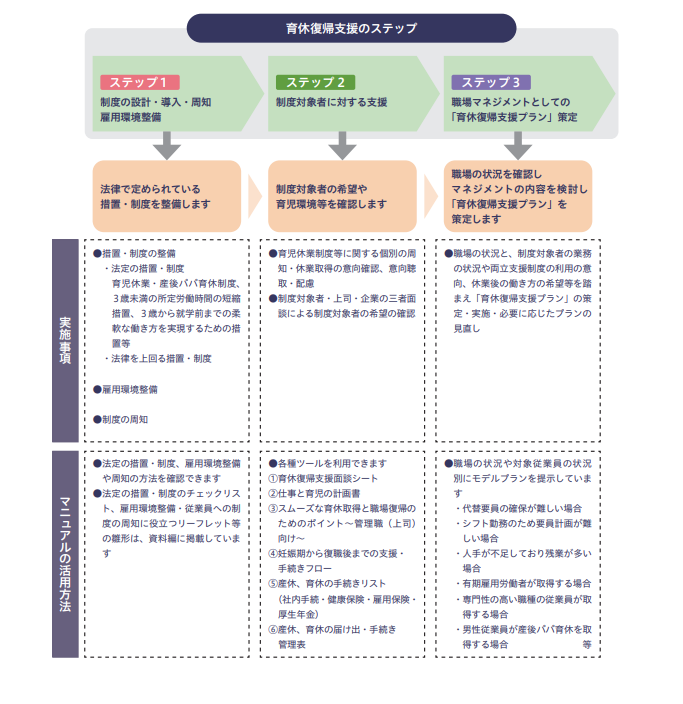

育休復帰支援の3ステップ

3ステップのイメージは下記の通りです。

(出典)厚生労働省:育休復帰支援プラン策定マニュアルより

ステップ1:制度の設計・導入・周知

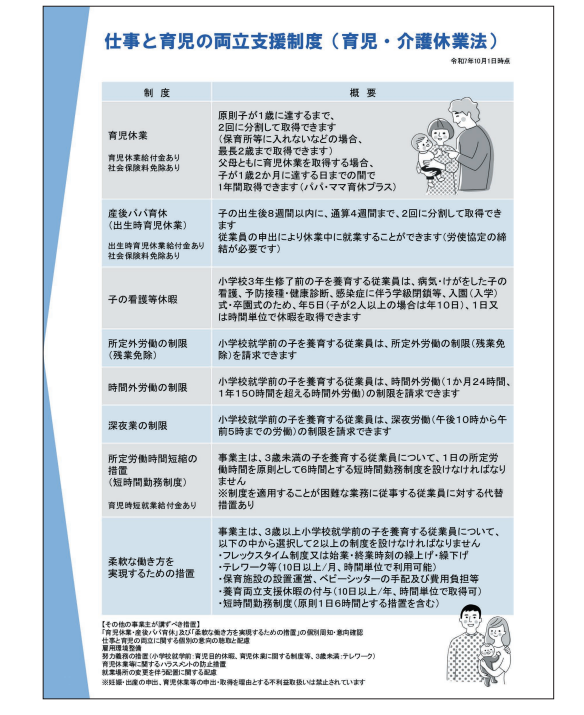

令和6年の育児・介護休業法の改正では、男女ともに仕事と育児を両立できるよう、

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置が拡充されました。

どんな制度があるの?

(出典)厚生労働省:育休復帰支援プラン策定マニュアルより

様々なものがありますね。どの制度を導入するか、なかなか難しいですが従業員のニーズに

対応しているかを考えてみましょう。

ニーズに応えるため法律を上回る措置・制度の導入も検討されるかもしれません。

まずは運用してみて本当に必要だと思われるものを導入・制度化するという方法もあります。

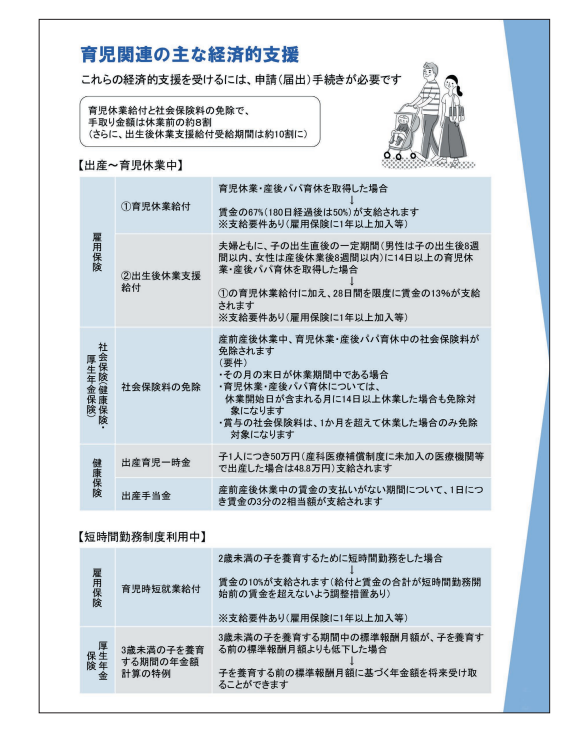

経済的措置とは?

休業しようとする際に気になることの一つが金銭面のことではないでしょうか。

お休みできるのは良いですが収入が減るとなると二の足を踏んでしまいがちです。

諸々手続きが生じますが下記のような支援があります。

(出典)厚生労働省:育休復帰支援プラン策定マニュアルより

雇用環境整備

育児休業を取得しやすい職場環境を整備しましょう。

下記4つのいずれかを選択して実施することが義務づけられています。

・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

・育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

制度の周知

せっかく設計・整備した制度も社内で知られていなければ勿体ないですね。

周知方法には、

①全体的な周知

②経営層・管理職への周知

③制度対象者への周知

があります。リーフレットなどを作成し、全員に知ってもらうようにしましょう。

ステップ2:制度対象者に対する支援

ステップ1で自社の制度を社内に周知できました。

次は制度対象者の希望や育児環境を確認しましょう。

育児休業制度等に関する個別の周知

どのような事項を制度対象者に周知すれば良いのでしょうか。

下記は育児・介護休業法で周知が義務づけられている事項です。

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申出先

③ 育児休業給付・出生後休業支援給付に関すること

④ 従業員が育児休業・産後パパ育休期間に負担すべき社会保険料の取り扱い

これだけでなく、ステップ1で作成した資料等を活用し、自社の制度を周知しましょう。

意向確認、意向聴取・配慮

実際制度対象者がどのような希望を持っているのか面談を行いましょう。

制度の認識不足等あれば丁寧に説明し意向を確認します。

制度対象者・上司・企業の三者で面談の機会を設けると有効に情報共有できます。

直属の上司とは ⇒ 仕事の引き継ぎ、復帰後の業務内容など

人事総務担当者とは ⇒ 制度利用に関する内容など

を確認しましょう。

厚労省のHPにあるこちらのツールが便利です。

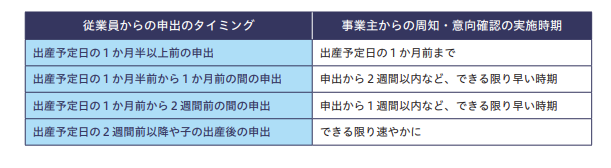

実施時期

休業に入る前には引き継ぎ等ある程度の時間が必要です。

希望の日から休業を取得できるようできるだけ早い時期に実施しましょう。

(出典)厚生労働省:育休復帰支援プラン策定マニュアルより

ステップ3:職場マネジメントとしての「育休復帰支援プラン」を策定

円滑な育休取得・職場復帰を支援するために「育休復帰支援プラン」を策定しましょう。

この策定により、周りの従業員の不安も解消され、快く育休を受け入れることができます。

育休前の対策

業務の棚卸しと分担の見直しをしましょう。

実際書き出してみると意外なことに気がつくこともあります。

代替要員の確保が難しい場合(現金の管理など社内の人材でないと業務を任せづらい、

特殊な資格が必要、など)今いるメンバーで分担することになります。

業務の負荷がかかりすぎないよう配慮が必要です。

育休中の対策

実際休業に入ると復帰への不安感も大きくなります。

定期的にコミュニケーションを取り、職場の様子を伝えてあげるのも良いですね。

ただし、生活リズムが変わっている場合もあるので育休取得者の負担にならないように

配慮が必要です。

復帰後の対策

久しぶりの職場の様子に不安を感じてしまうかもしれません。

仕事と育児を両立できるよう、任せる業務を検討ししっかりと能力を発揮してもらいましょう。

慣れるまでは面談等を通じて職場全体でサポートしていけると良いですね。

働き方の見直し

仕事と育児を両立するには、個別の事情に配慮し柔軟な働き方ができるのが理想です。

業務担当者が一人で抱え込むのではなく、ジョブシェアリングや業務の「見える化」の体制を

作ることができればその後の制度対象者へも対応できます。

まとめ

両立支援は単なる個別従業員の支援ではなく、採用力・定着率・生産性の向上に寄与します。

「人的資本経営」の一環として取り組んでみてはいかがでしょうか。

育休復帰支援プラン策定のご案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html